近日,我校材料与环境工程学院钟家松教授团队在近红外尖晶石荧光材料的多功能应用上的取得重要进展,并且在国际学术TOP期刊Advanced Functional Materials (IF=18.5)上发表论文,题为

《Boosting Near-Infrared Emission in Spinel-type Phosphor via Oxygen Vacancy Engineering for Versatile Application》

其中材环学院硕士研究生叶裕龙为第一作者,其指导老师钟家松教授为通讯作者,杭州电子科技大学为第一通讯单位。

近红外发光材料在生物医学成像,化学成分分析和夜视等领域起着重要作用。其中,Cr3+掺杂的发光材料虽然性能优越,但铬离子的毒性以及易氧化性限制了其应用范围。因此,寻找无毒、稳定且高效的替代材料成为了研究的热点。近日,Fe3+掺杂的MgGa2O4材料因其无毒性和优异的热稳定性而引起了广泛关注。然而Fe3+的禁戒跃迁特性以及MgGa2O4基质中氧空位的存在,严重影响了其发光效率,这成为了制约其实际应用的主要障碍。

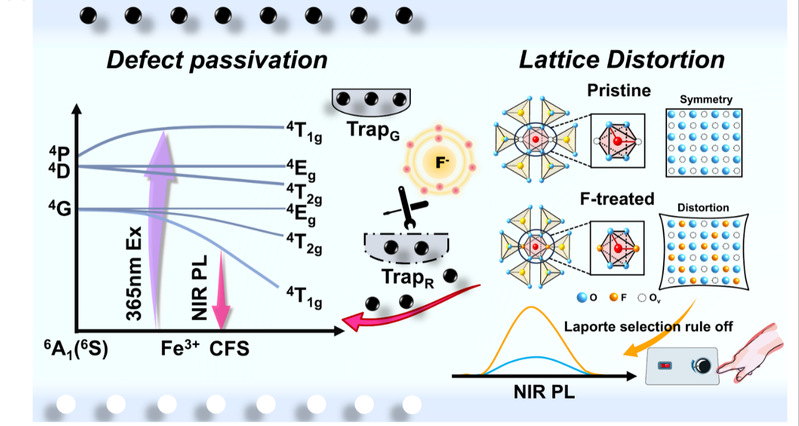

在此背景下,钟家松教授团队提出了一种同时优化掺杂离子和宿主基质的创新性策略(见图2),该方案通过氟离子(F-)替代MgGa2O4中的氧空位,有效地提升了Fe3+的近红外量子效率。不仅修复了氧空位缺陷,降低了材料中的陷阱态浓度,而且使得晶格结构发生有利于打破拉波特选律的畸变,从而允许了Fe3+的d-d禁戒跃迁,极大地提升了材料的发光性能。

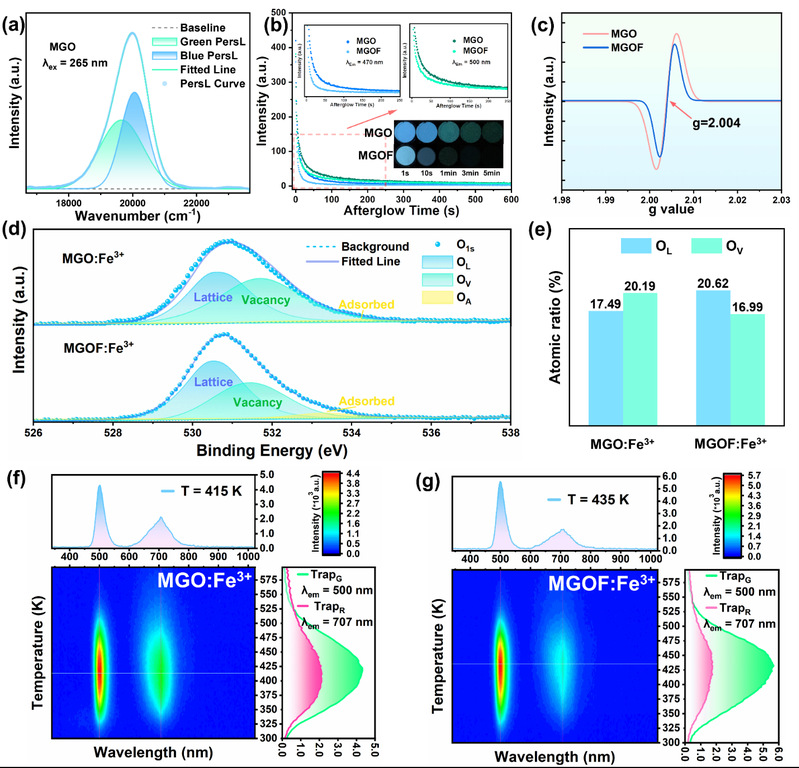

图1. a) MGO余辉的拟合峰b) MGO和MGOF的余辉衰减曲线,c) 电子顺磁共振(EPR)光谱,d)高分辨率XPS光谱e) O1s拟合峰f, g) 热释光谱(TL)

通过卤素离子F-的取代策略实现钝化缺陷,从而直接导致余辉现象的削弱(图1 b),进一步的EPR测试(图1 c)更量化了氧空位的修复程度。结合XPS和TL对氧空位的表征来看,卤素离子F-确实对氧缺陷的修复有显著作用。

图2. 缺陷钝化(左)和晶格畸变(右)协同作用机理图

卤素离子F-的修复氧空位导致TrapR浓度的降低,激发态电子倾向从杂质能级进行辐射跃迁。同时,引入离子半径较小的F-后,MGO的晶格会收缩,而F-、O2-和OV的不均匀分布会导致更明显的晶格畸变,从而打破Fe3+的禁戒跃迁,从而增强近红外发光量子效率。

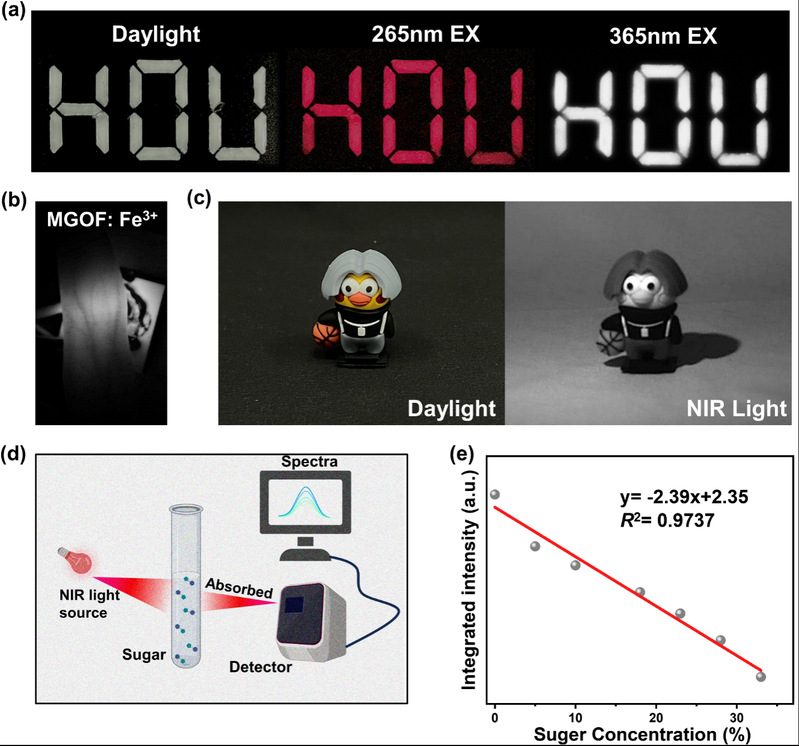

图3. a) 在不同光源激发下“HDU”的图像b) NIR pc-LED照射下的血管图像c) 在日光和红外光下玩偶图像d) 近红外光检测蔗糖浓度的实验设置示意图e) 不同浓度蔗糖溶液与发光强度的线性关系

经卤素离子F-钝化缺陷后的MgGa2O4:Fe3+荧光材料在近红外的发光效率有了显著提升并保持着优异的热稳定性,这项工作在生物医学成像、红外夜视等领域具有巨大的应用潜力,并为开发新型、高效的红外发光材料提供了新的途径。

该成果得到了国家自然科学基金、浙江省属高校基本科研业务费和杭州电子科技大学研究生科研创新基金的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202405048